《聖經透析》,Elwell & Yarbrough,2013版

第36-37章「耶穌時代的中東」的閲讀報告

編輯:Joy Shen

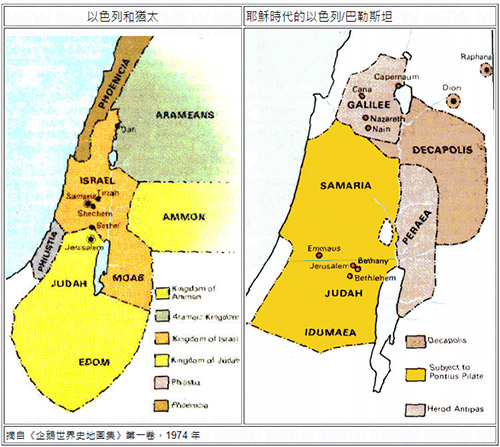

巴勒斯坦的地理

巴勒斯坦由沿海平原、丘陵地帶、中部高地、曠野和約旦河谷,以及東部山脈組成。

巴勒斯坦分爲數個行政地區

加利利、撒瑪利亞、猶太、腓力的轄區,低加坡裏、比利亞。

巴勒斯坦的歷史——從歸回到耶路撒冷被毀

馬加比/哈斯摩尼時期(西元前166-63年)

大希律的統治(西元前37-4年)

希律繼承人的統治(西元前4年-西元66年)

亞基老(西元前4年-西元6年)

腓力(西元前4年-西元34年)

安提帕(西元前4年-西元39年)

耶穌廣泛傳道的兩個地區加利利和比利亞,由安提帕統治。耶穌被釘十字架前,被本丟彼拉多送去見的希律王,就是安提帕。

安提帕娶拿巴提王亞哩達(Aretas)的女兒爲妻,卻愛上他的侄女希羅底(Herodias),當時她是他親哥腓力的妻子,也就是他的嫂子。他終於娶了她。希羅底曾設計殺死施洗約翰,因爲施洗約翰指訴他們的婚姻不合法(馬可福音六章17-29節)。

希律亞基帕一世和二世(西元37-66年)

猶太戰爭和耶路撒冷被毀(西元66-70年)

猶太人歸回重建聖殿。西元44-66年間,猶太和撒瑪利亞遇到一連串的壞巡撫,腐敗,貪婪,殘忍,巴勒斯坦民怨沸騰。猶太人面臨宗教逼迫,經濟上的問題、不平等的賦稅、流匪、高利貸、政治暗殺、殘暴地欺壓平民和政府裏的貪汙種種問題。百姓忍無可忍。祭司一樣腐敗,以暴力對待百姓,掠奪弱小,時局混亂。

西元66年4-5月,叛亂爆發,有三千六百人遭屠殺。猶太人和羅馬政權徹底決裂。

其後三年,羅馬人有步驟地毀滅了這個國家。西元70年春天,提多完成了對耶路撒冷的毀滅。城破之日,民衆遭到暴虐的殘害。數千人受酷刑、被釘十字架或被賣作奴隸,耶路撒冷成了一片廢墟。

耶穌時代的猶太宗教

猶太教思想能歸於一致的要素

1)猶太人與神的特別關係,猶太人在世界歷史中的獨特地位;

2)期盼彌賽亞來臨的熱切;

3)猶太會堂;

4)妥拉和傳統,安息日和行割禮;

5)聖殿;

6)祭司制度和節期。

啓示文學的特色

1)強調神的主權和超越性。

2)描繪宇宙間善與惡、神與撒旦、天使與邪靈之間的鬥爭。

3)充滿緊張氣氛;對現今悲觀。

4)期待神最終的得勝,視之為迫切的、將來的、完全超自然的。

5)不看重人類的智慧和力量——在這退步的世界境況中,這個世代正在過去。前面的世代,會按神的計劃,因神的介入而到來,是無任何力量可阻攔的。

猶太人的文獻

猶太人的文獻,包括舊約、舊約次經、舊約僞經、死海古卷、拉比的著作、其他著作。

舊約被翻譯成希臘文,稱爲七十士譯本。

| 讀後感 神爲什麽選擇巴勒斯坦作爲耶穌的出生地?巴勒斯坦是一個很小的地區,是聯結周圍幾個強國的戰略要地。神選擇此地作爲福音的發源地,藉著獨生子耶穌的道成肉身、死亡、復活來成就救贖大計。 耶穌時代的中東,統治者暴虐無情,殘暴欺壓平民,祭司腐敗。希律王容忍衆人看爲先知的約翰被殺。在當時的社會環境下,耶穌被釘在十字架上成爲必然。跟隨耶穌的門徒成爲目擊者,見證了耶穌是神的兒子的重要歷史事實。 西元70年耶路撒冷被毀,對基督教有著重大的歷史意義 耶路撒冷被毀,最大的意義是福音傳向外邦人,另一個重大的意義是形成新約正典。 猶太人是神特別揀選的子民,但是猶太人心腸剛硬,拒絕神要賜給他們的救恩。在耶路撒冷被毀前夕,許多基督徒因信耶穌的預言及早逃離耶路撒冷,故此其餘的猶太人視他們為叛徒,猶太人和基督徒徹底決裂。故此,許多基督徒遷移到四方。 耶路撒冷的陷落,促成基督徒發展出一套新的神學語言和敬拜方式,用以接觸、傳福音給外邦人。人們在各地敬拜神,不需要在耶路撒冷的聖殿敬拜。使徒行傳十七章24節:“創造宇宙和其中萬物的神,既是天地的主,就不住人手所造的殿”。 基督教中心不再是在耶路撒冷,而是在全地。有基督徒的地方,就有神的國。從此神的救贖計劃向全世界展開。 在耶路撒冷被毀的過程中,新約正典形成了,和舊約組合成我們今天的聖經。 |